専門部

文学部には、甲府詩人会、勧学「花みずき」、図書館句会「翡翠」、川柳枝の会、川柳甲斐野社の五つの専門部があります。それぞれの活動内容をお知らせします。

❍ 甲府詩人会 会員数は7名。例会はなく、甲府市民文化祭への出品に向けて電話連絡や直接会っての情報交換を行っています。年に1回、作品集を発行しています。

❍ 勧学「花みずき」 俳句の会であり、会員数は82歳から94歳までの6名です。高齢のため、会員相互が協力し合い継続させることを大切にして、切磋琢磨しています。定例句会は月に1回。課題は自由で一人五句出句し、互選で良句を選出します。都合により句会ができない時は、郵送による出句で主宰者が選評を付けて会員に返送します。作品は甲府市民文化祭及び山梨日日新聞の「文芸広場」で発表しています。

❍ 図書館句会「翡翠」 俳句の会であり、会員数は16名です。定例句会は月の第3土曜日の午後1時30分から4時まで行っています。会場は原則として甲府市民文化会館です。兼題が二つあり、それぞれ一句、当季雑詠を一句出句し、一人三句選ぶ互選と主宰による選があり、高点句から順に取り上げて、感想を発表したり、意見交換をしたりしています。定例句会の他に年に2回、吟行を実施しています。作品は、甲府市民文化祭及び山梨日日新聞の「文芸広場」で発表しています。

❍ 川柳枝の会 会員数は16名です。定例句会は月の第4月曜日の午後1時15分から4時まで行っています。会場は甲府市民文化会館です。題詠を二句、雑詠を二句出句し、一人の選者が前句、佳句、秀句を選出します。この他、一人一人が自由詠を一句出して、会員相互が持ち点3点で点を付け評価します。作品は、甲府市民文化祭及び県民文化祭並びに山梨日日新聞の「文芸広場」で発表しています。この度、令和5年3月~令和6年2月までの作品をまとめた作品集を発刊しました。

❍ 川柳甲斐野社 会員数は19名です。月に1回の投句を行い、四つの課題についてそれぞれ三句ずつ提出します。月ごとで変わる4人の選者が、その中から佳吟を四十句、十秀を十句、五客を五句選出し、選出された句を会員に知らせます。作品は、甲府市民文化祭及び県民文化祭で発表しています。

以上の内容に加え、文学部全体の活動として、年度末に「文芸 こうふ」を発行し、甲府市民文化祭に関連した詩、短歌、俳句、川柳の作品を掲載しています。

これから、文学部専門部に所属して活動を始めてみたいとお考えの方は、文学部長の河野(☎ 055‐232-1762)までご連絡ください。お待ちしています。

私共の会は、現在三会派から成り、各々年間計画を立て実践実行(作品研究、交換、検討、更に創意工夫)しています。春3月は、展示会(市内公民会、集会所などで)を開催、4,5月は、野外観察会(県内外の場所)、全体では秋の甲府市民文化祭の展示会で、一年間で一番の力の入った作品になる様、創意工夫と自己研鑽を心掛けています。

是非、盆栽部に遊びにいらしてください。ご相談いただければ「栽培の魅力と盆栽の作り方」など、わかりやすくご説明いたします。よろしくお願いします。

甲府盆栽会 藤井昭一 090-8842-2334

山梨県春蘭愛好会 新沼捷彦 055-232-6427

山梨スミレの会 小泉 泉 055-252-6662

山梨スミレの会(事務局)今井千代子 055-237-1554

合奏部

篠笛、三味線、琴、尺八などの邦楽や、吹奏楽、弦楽、ハーモニカ、オカリナ、マンドリン、ハンドベルなど、様々なジャンルの合奏グループ25団体が加入しています。

秋に行われる「甲府市文化祭」の発表部門の合同ステージのほか、各団体ごとに多彩な活動をしています。

合奏部ホームページは

http://www.canta7.shop/kofu-bunkyou.htm

吟剣詩舞道部

吟剣詩舞道部には、9会派が加入しており、老若男女、中学生から90歳まで、皆さん仲良く、楽しくお稽古に励んでおります。

漢詩・和歌などに節をつけ、日本の伝統芸能である、吟詠・剣詩舞に親しみ、精進・研鑽してきた日ごろの成果を発表する甲府市民文化祭への参加、三月に行う吟剣詩舞道大会、また、九月に会員同志の交友を深める研修会など、吟詠・剣詩舞活動の普及に努めております。

今年の第50回市民文化祭では、十月に甲府市民プレ文化祭として、市役所1階で、構成吟六番組を披露し、多くの皆さまに文化祭へのご来場のPRをしました。漢詩になじみのない方、吟詠・剣詩舞をはじめて観たという方がほとんどでしたが、最後まで真剣に観ていただき、多くの拍手と感動を与えることができました。

会員の高齢化が進む中、約二分間で詩の心を吟詠・詩舞・剣舞を舞台で表現している姿は素晴らしいものです。こうした日本の伝統文化を楽しみながら、次世代へ伝承していきたいと思っております。

大会を行う際は、新聞等に情報を載せていただいたり、友人・知人を誘ったり、また、公民館等にプログラムを置いていただいたりします。

高齢化が進む中で杖をついて舞台に上がることもありますが、やる気があれば何とかなるものです。皆さんも一緒に声をだしてみませんか?

茶道部

現在、甲府市文化協会に所属し活動している流派は裏千家、表千家、江戸千家、大日本茶道学会の四流派です。

日頃は各流派それぞれにお稽古、研修会、講習会、茶会など研鑽をつんでおりますが、茶道の根底に流れる主客の心のありよう…といった点ではどの流派であっても共有できるところで、時には合同の研修旅行を企画し懇親を深めると同時に、貴重な茶道具などを見学し目をやしなう勉強会を開催しています。

また茶道という日本古来の文化を未来に伝承していくという意味で、依頼に応じて茶道体験教室も開催しています。

そして最も主要な活動として挙げられるのが、毎年開催される甲府市民文化祭の期間中に行う四流派による大茶会です。それぞれの流派が趣向を凝らした席づくりで多くの市民の皆さまをお迎えし、心づくしのお菓子と抹茶でひと時を過ごしていただきます。茶道に関心がある方、体験したいと思う方は、まずは是非この文化祭大茶会にお出かけください。お待ちしております。

-1-1024x716.jpg)

能楽部

能楽とは室町時代から650年以上演じられて来た日本を代表する舞台芸術です。「能」と「狂言」を合わせて能楽と呼ばれます。能は謡(歌とセリフ)と囃子(楽器)に合わせて演じられます。多くの曲で演者が能面をつけています。

謡曲を受け持つのには、シテ方として観世、宝生、金剛、金春、喜多の5流派があり、主に主役を゙受け持ちます。

楽器は笛、太鼓、大鼓、鼓が使われます。

私達は宝生流の謡曲を、職分の先生と嘱託教授の先生に教えて頂いています。

-1024x576.jpg)

-1024x576.jpg)

-1024x576.jpg)

洋舞部

洋舞部門は現在4団体で活動しております。

もともと洋舞の舞台作りには時間と費用がかかるため、ともすれば敬遠されがちなのですが、ここ数年はコロナ禍もあり、舞台から離れ、メンタル講習会、リトミック講演会・講習会を行ってきました。

しかし、今年は、市文協50周年ということで、手作りで、極力経費をかけない舞台づくりに挑戦しようと、4団体が力を合わせて企画しているところです。

どうぞ、新しい時代を担う子ども達の未来のため、4団体以外のスタジオの方々にも一緒に活動していただければ大変嬉しく存じます。

地区文化協会

貢川

貢川地区は、地区内に県立美術館及び文学館及び芸術の小径があり、文化芸術活動を行う上で恵まれた環境にあります。美術館、文学館のある施設では、美術や文学作品の鑑賞ができるだけでなく、茶室、屋外ステージ、広い庭園などを活用して様々な文化芸術活動をしています。例えば、茶室では過去に朗読会を開催したことがあり、屋外ステージはコロナ禍において舞踊の練習を行い、庭園ではこどもクラブとタイアップして写生大会を行うなど施設の恩恵に与っています。

また、美術館通り北側の貢川沿いの桜並木の散歩道は、「芸術の小径」と言われており、十二代橋から常閑橋までの 1.2㎞には県内外作家の彫刻作品三十数点が展示されていて、桜並木には貢川住民の文学作品(短歌・俳句・川柳作品)が展示されています。また、桜の開花時期には「花見会」を行い、音楽ライブなどの催しが行われています。今年度は21世紀のまちづくり推進事業の一環として新たに貢川小学校6年生の俳句作品を展示され、文化を育む環境が整っています。

近年は、会員の高齢化に加えコロナ禍を経て積極的な外出が控えられる傾向が見られたため、新たに会員募集の回覧やサークルの創設などに取り組む他、外部講師を招聘した講演や演奏を企画し、文化・芸術に勤しむ機会の創出に取り組んでいます。

令和6年度の文化祭には、通常の発表(舞踊、合唱、演奏等)や展示(美術、書道、手工芸、文学等)の他、命の尊さや苦労を厭わないことを音楽に乗せた公演(講師:義雲院住職小澤泰崇氏)を行い、延べ参加者3百余名となり、盛況の内に閉会となりました。

文化祭での成果発表以外には、日頃の活動として、フォークダンス、ハワイアンダンス、合唱、大正琴、文学(俳句・川柳)の部門で定期的に練習や句会があります。また、定期的に集まっていない美術、書道、華道、写真、舞踊、盆栽、囲碁、手工芸でも新たな催しを検討していますので、参加希望や少しでもご興味のある方はお問い合わせください。

貢川地区文化協会 会長 安部龍太

090-1832-2287

千塚

現在、千塚地区文化協会は、展示部門9部、発表部門8部の17部で構成されています。

10月12日(土)~13日(日)に令和6年度、第42回文化祭を開催し、皆様のご協力により盛会裡に終了しました。

新しく参加する人が、年々減少しており、大きな課題となっております。同じ趣味の仲間と日々の練習をすることは、健康上にも大変良いことだと思います。

是非、文化協会への加入をお願いします。ご参考までに、専門部名を掲載します。

各部紹介(17部)

| 部名 | 部長名 | 部名 | 部長名 |

|---|---|---|---|

| 囲 碁 部 | 河 雄 一 正 | 津軽三味線部 | 佐 藤 峰 子 |

| うたごえ部 | 窪 田 留 雄 | 俳 句 部 | 日 原 慶 子 |

| 絵 手 紙 部 | 小 山 美津子 | 美 術 部 | 小笠原 利 子 |

| 合 唱 部 | 乙 黒 功 | 舞 踊 部 | 土 橋 好 江 |

| 歌 謡 部 | 石 山 晴 子 | ペン書道部 | 小 沢 洋 子 |

| 郷土研究部 | 天 野 正 | フォークダンス部 | 平 賀 昭 子 |

| 写 真 部 | 平 賀 利 明 | 邦 楽 部 | 中 村 まゆみ |

| 書 道 部 | 原 田 恵三香 | 三宅太鼓部 | 西 山 敏 人 |

| 短 歌 部 | 斎 藤 秀 男 |

この他、詳細については、当協会会長 日向までご連絡ください。 TEL 055-253-1673

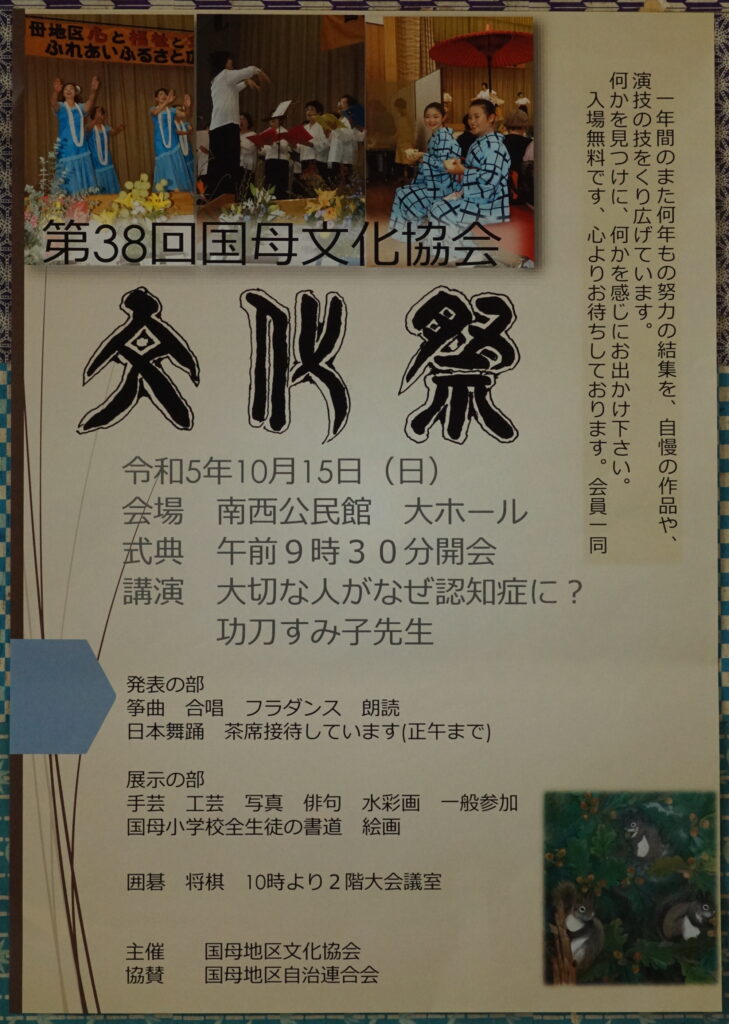

国母

国母地区文化協会は、コロナ禍の3年間の活動自粛の後、2023年10月 第38回目の文化祭を、南西公民館大ホールで盛大に実施しました。3年ぶりの為に休部、廃部になった部も幾つかある中で執行部と各部の部長が、より良い文化祭にすべく何度も会合を重ねました。

そこで、地域の一般市民の作品参加をお願いし、沢山の方々から絵画や書、絵手紙、切り絵、能面、創作人形、手芸、短歌など、街の芸術家の掘り起こしに賑わいを見ました。

新規にポスターも制作し、モデルは舞台で演技している、当文化協会のフラダンス、合唱、日本舞踊のメンバーです。ポスター貼りは自治会の協力を得て、各街角の広報掲示板に張って頂きました。

年間の主な事業は、

① 親睦を兼ねた春のバス旅行、長野、静岡、東京、神奈川など近隣が多いです。今年は栃木の足利フラワーパークの大藤と、日本最古の足利学校を見学してきました。

② それから、一大イベント10月の❝文化祭❞です。今年は10月19日(土)20日(日)の2日間と、前日からの設営、飾り付け等の準備、初日 2日目の展示作品閲覧と、2日目の舞台での演技、演舞、合唱、演奏と各部の一年間の、努力の結集した技を繰り広げます。どうぞご期待ください。

③ 最後に、年度末1月、2月南西公民館主催のラポール展に参加し、新春作品展を実施します。各クラブ共腕によりをかけた作品を展示し、来場者の目を引いています。

さて今年、第39回目の❝文化祭❞は新規にスクエアーダンス部と郷土史研究部が加わりました。特に郷土史研究部は、個人で長い間何人もの先人が、連綿と続けて来た研究を、文化協会の一つの倶楽部として立ち上げ続けていくものです。

国母地区文化協会の組織構成は、会長、副会長、事務局、会計、会計監事、企画で執行部を構成し、各部の部長が理事を務めます。下記に各クラブの日頃の活動状況を表にしてみました。

専門部 展示部門、発表部門

| 部門 | 実施頻度 | 練習場所 | 講師 | 国母地区文化祭以外の発表の場、活動の場 | |

| 手芸部 | 月2回 第2.4水曜 | 編物教室 | ○ | 甲府市民文化祭、公民館活動ラポール展出品 全日本編物教育協会コンクール、文部大臣賞他多数受賞 | |

| 俳句部 | 月1回 | 公民館 | ○ | 甲府市民文化祭出品、山日文芸ひろば掲載、ラポール | |

| 写真部 | 1回/2ヶ月 | 公民館 | ○ | 2L写真を持ち寄り講評会、甲府市民文化祭出品、ラポール | |

| 工芸部 | 随時 | 公民館 | ● | 甲府市民文化祭出品、ラポール展 | |

| 国母郷土史研究部 | 随時 | 公民館 | ○ | 2024(R6)6月1日新規発足です | |

| 囲碁.将棋部 | 月1回 | 公民館 | ○ | 昭和町囲碁クラブ年1回、池田地区囲碁クラブ月1回交流 | |

| 邦楽部 | 週1回 | 師匠自宅 | ○ | 県民文化祭(県民文化ホール)、甲府市民文化祭(市民会館) | |

| フラダンス部 | 月3回 | 公民館 | ● | 甲府記念日ホテル県内の300人程の大会/年1回、介護施設 | |

| 合唱部 | 第2.4水曜 | 公民館 | ● | 先生に親切丁寧に合唱から、指揮までご教授願ってます | |

| 朗読部 | 月1回 | 公民館 | ● | 年1回6月発表会、案内チラシ作成し友人、知人に配布 | |

| 日本舞踊部 | 週2回 | 師匠自宅 | ○ | 伝統文化を広める、伝える。県民文化祭で発表 | |

| スクエアーダンス部 | 毎週水曜 | 公民館 | ● | 年1回県内の同好の仲間と、各地区公民館で発表会 | |

モデルは会のフラダンス、合唱、日本舞踊の

メンバーです

題字フォントは渡辺優さんです

県下各チームのフラダンサー300人が

チーム毎に発表、他チームとの交流もあり

刺激になりました

池田

池田地区文化協会は、甲府市の西部に位置し、荒川が流れる人口約8500人が生活する住宅街にあります。また地区内には教育施設が多く、文教都市池田地区とも言われています。

この町の文化の発展を担ってきた池田地区文化協会は、平成元年4月14日に甲府市文化協会で20番目の地区文化協会として誕生しました。翌年の平成2年10月には「第1回文化祭」を池田小学校体育館において開催しました。

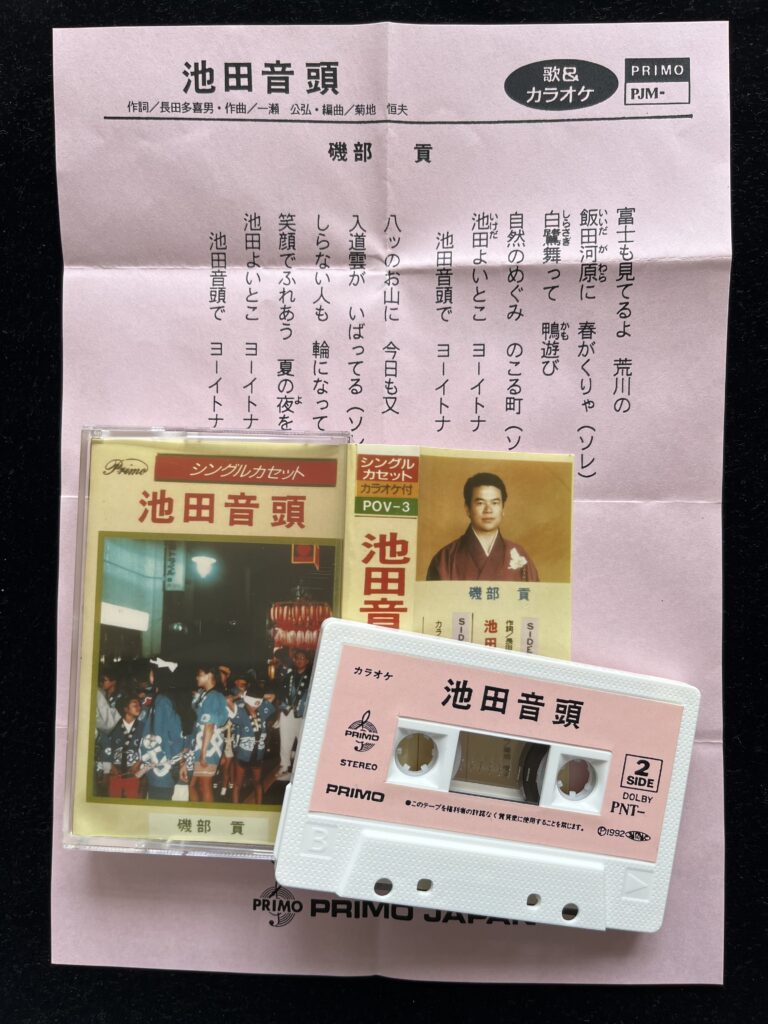

平成5年には、文化協会が中心となり地区住民に親しまれる歌を公募し「池田音頭」を制定、我が町の唄として今も歌い踊り続けています。

あれから36年、会員の高齢化とコロナ感染の影響が重なり、会員の退会、部の廃止等、困難な状況が続きましたが、今こうした状況に屈することなく地域文化の継承と生涯学習を掛け声に若い人達も参加できる文化芸術活動を目指して取り組んでいます。皆さんも一緒に参加をしてみませんか。

中道

中道地区文化協会は昭和46年に中道文化協会として発足、平成18年の甲府市合併により現在の名称となり今に至っています。

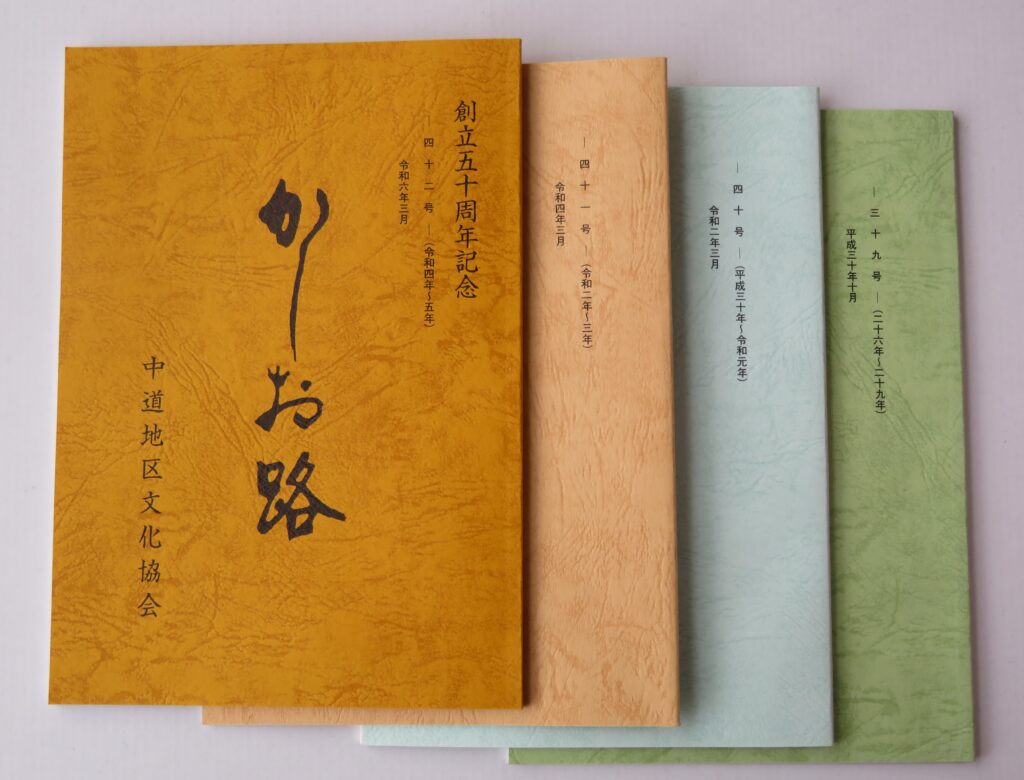

発足から7年後には文化部は13部で部員数は736名の大団体となり「甲斐の文化の発祥地」と称されるに相応しく、地域を盛り上げる中、趣味や生涯学習の場として盛んな活動が展開されて来ました。風土記の丘の古墳等の遺跡をはじめ、古くから文芸も盛んであり、右左口で生まれ鎌倉で活躍した望郷の歌人「山崎方代」もこの地の歴史的な風土が影響したと思われます。昭和48年の「かしお路」創刊号発行から各部の活動を記録し、今年、令和6年には創立50周年記念誌「かしお路」42号を発行することができました。これまでの機関誌「かしお路」は当地の文化活動の集大成として中道公民館図書室におさめられていますので閲覧してください。

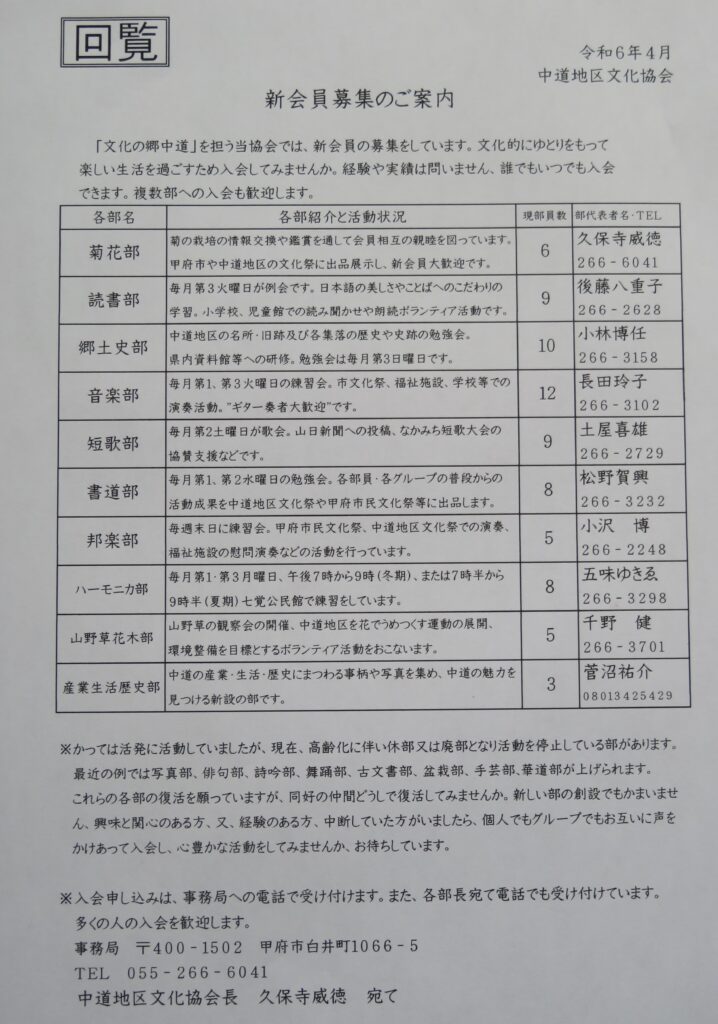

近年、社会全体が過疎化や少子高齢化、後継者難などの社会構造の変化に加え、コロナ禍により我が地区も文化芸術活動に大きな影響がありました。発足から今年で53年目を迎えました。部員数も発足当時の1割の75名と激減して、休部数6,廃部数2となり、現在は10部での活動です。改めて従来型の方式を再考し組織の態勢改善が急務となっています。休部や廃部の復活と部員増加を目的として町内の回覧板に「新会員募集のご案内」として各部の紹介と活動状況をのせて全戸の町民に呼びかけています。この2年間で短歌部、書道部、郷土史部等に新入部員の申し込みがありました。又、昨年8月と9月、地元から講師を招いての講演会でも募集案内を渡して呼びかけました。今後は中道地区の重層的で多様な歴史や伝統文化を掘り起こして次世代に引き継いで行くと共に新しい時代に相応しい文化協会を築いて行く所存です。

中道地区文化協会 会長 久保寺威徳

甲府市ホームページ

甲府市ホームページ